在数字化转型浪潮中,企业后台运营系统(Back of House System)正经历从“辅助工具”到“战略中枢”的质变。根据Gartner最新研究,采用成熟BOH系统的企业运营效率平均提升37%,库存周转率提高28%,决策响应速度缩短65%。这一数据印证了BOH系统已超越传统ERP的范畴,演变为支撑企业全价值链智能运营的数字化神经网络。可以说,这一转变不仅是技术层面的升级,更是企业战略层面的重大突破。

一、传统运营体系的三大断裂带

1. 数据孤岛困境:73%企业存在跨部门数据壁垒,财务、供应链、HR系统各自为政,导致信息传递低效且容易出错。

2. 流程黑洞效应:某制造业巨头追踪发现,32%工时耗费在非增值审批环节,这种冗长的流程严重拖累了整体效率。

3. 决策滞后困局:餐饮连锁企业平均需要72小时完成从销售数据到采购指令的传导,这样的时间差使得企业在市场变化中失去先机。

二、新一代BOH系统的核心架构

1. 智能中枢层:AI驱动的动态需求预测引擎(准确率提升至92%),为企业提供更精准的运营支持。

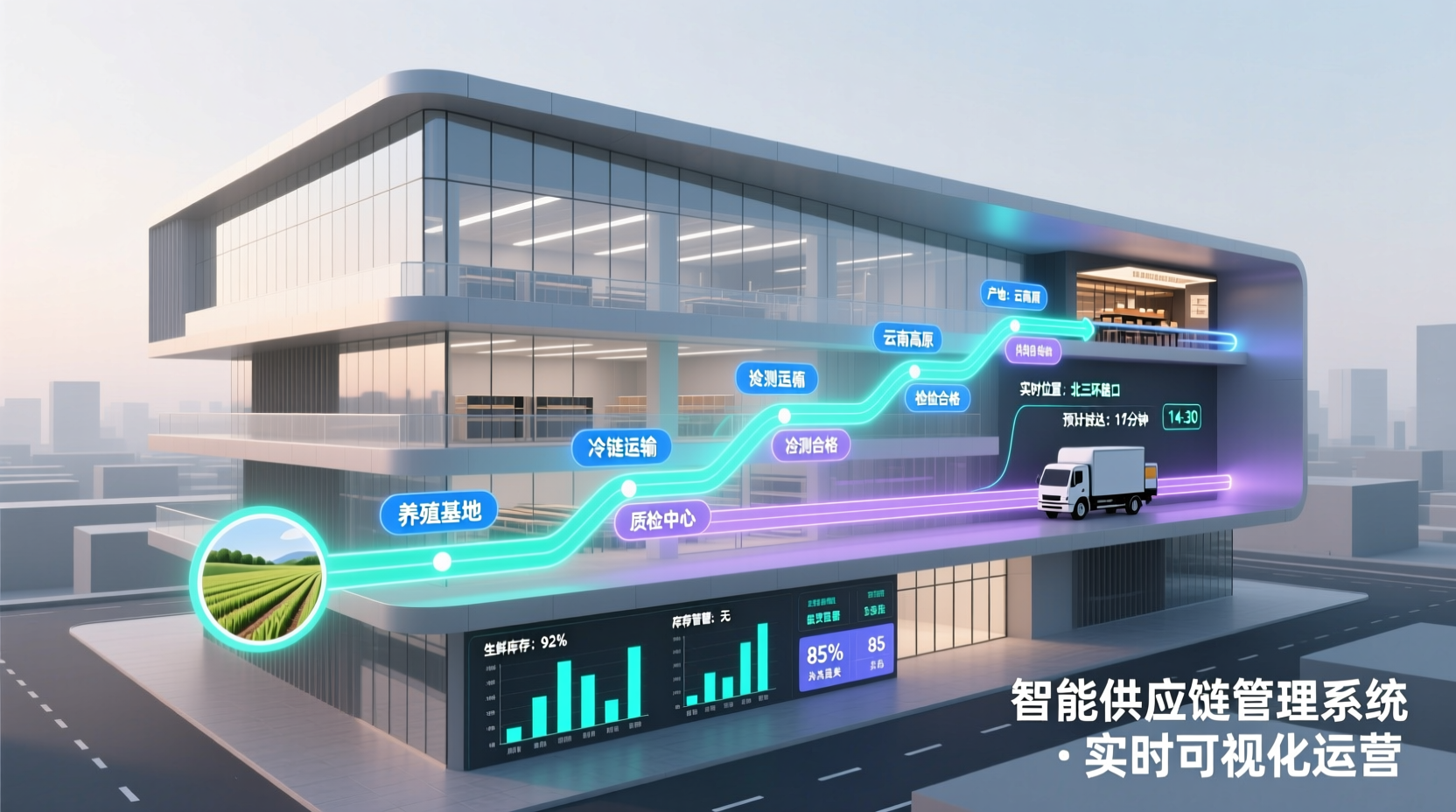

- 实时供应链可视化:让企业能够随时掌握全局动态。

- 自适应库存优化算法:以智能化方式减少浪费并提升资源利用率。

2. 流程自动化矩阵:

- RPA+低代码的混合自动化工厂:通过技术手段降低人工干预。

- 智能工单路由系统(某物流企业实现85%工单自动分配):显著提升任务处理效率。

3. 数据决策双螺旋:

- 嵌入式BI工具:将数据分析无缝融入日常操作。

- 风险预警雷达系统(提前48小时识别90%供应风险):帮助企业规避潜在问题。

三、落地实施的三个关键支点

1. 组织重构:某零售巨头建立“数字化运营官(CDO)”体系,打通13个部门数据流,实现了跨部门协作的新高度。

2. 技术适配:混合云架构下,制造企业实现核心系统响应速度从分钟级到毫秒级跃迁,展现出了技术革新的巨大潜力。

3. 人才升级:建立“数字运营学院”,6个月内完成2000+员工数字技能认证,为企业的长期发展奠定了坚实的人才基础。

四、价值释放的乘数效应

1. 某快消品牌通过智能补货系统,将缺货率从15%降至3%,年增收1.2亿美元,充分体现了技术对商业成果的直接推动作用。

2. 跨国药企运用预测性维护模块,设备停机时间减少40%,维护成本下降28%,进一步验证了智能化管理的重要性。

3. 金融服务集团借助自动化工作流,合规审查效率提升70%,人工错误率降低92%,展示了技术如何帮助企业应对复杂监管环境。

当运营效率成为企业生死线,BOH系统正在重构商业竞争的底层逻辑。它不仅是连接前台创新与后台稳定的数字桥梁,更是培育组织智能的关键培养基。德勤调研显示,率先完成BOH升级的企业,在客户留存率(+31%)、员工生产率(+45%)、资本回报率(+22%)等核心指标上全面领先。这预示着,数字化运营能力正从成本中心蜕变为价值创造的超级杠杆。未来,随着更多企业拥抱这一变革,BOH系统的战略意义将进一步凸显,助力企业在数字化时代占据制高点。

在零售业竞争日益激烈的当下,门店管理效率直接决定着企业的生存与发展。传统的巡店管理模式,依赖纸质表单、人工记录和事后反馈,不仅效率低下,更难以实现数据的实时汇总与深度分析。管理者往往陷入信息滞后、决策迟缓的困境,而一线门店的运营问题也因反馈链条过长而得不到及时解决。这种低效的管理方式正成为制约零售企业精细化运营和快速扩张的关键瓶颈。 巡店系统的出现,正是为了解决传统模式中的信息断层与效率痛点。通过移动终端、物联网技术和云端数据平台,这套系统实现了巡店流程的数字化重构。督导人员使用平板或手机APP即可完成检查项目录入,系统自动汇总数据并生成可视化报表。某知名连锁便利店在引入巡店系统后,督导每日可覆盖门店数量从8家提升至15家,问题整改响应时间从72小时缩短至4小时。这种效率的提升不仅降低了人力成本,更重要的是形成了“检查-反馈-整改-复核”的闭环管理机制。 然而,技术革新并非万能钥匙。当前巡店系统实施面临三大核心挑战:首先是技术适配问题,不同业态的门店对硬件要求差异显著。生鲜超市需要温度传感器实时监控冷链,服装店则依赖AI摄像头分析陈列热力图。其次是组织变革阻力,督导从检查者转型为数据分析师的角色转变,需要配套的培训体系支持。某国际快时尚品牌在系统上线初期就因督导人员数据分析能力不足,导致系统使用率不足40%。第三是数据孤岛现象,约67%企业的巡店数据仍独立于ERP、CRM系统之外,无法支撑全域经营分析。 要真正发挥巡店系统的价值,企业需要构建“三位一体”的解决方案。在技术整合层面,应采用模块化架构:基础层配置二维码+移动端方案控制成本,进阶层接入IoT设备实现环境监控,高级层则通过AI视觉分析货架饱满度。某家电连锁通过阶梯式部署,首年硬件投入降低62%,而数据采集维度却增加了3倍。在流程再造方面,必须重构管理机制。某母婴连锁将系统数据与店长绩效考核挂钩,设置“问题整改率”“重复缺陷率”等核心指标,使门店运营合规率三个月内从68%提升至92%。最关键的则是数据融合战略,需要打通巡店系统与业务中台的接口。某区域超市将巡店发现的缺货数据实时同步至补货系统,使自动补货准确率提升37%,库存周转加快1.

餐饮供应链作为连接食材源头与终端消费者的关键纽带,其运作效率与创新活力直接决定了餐饮企业的成本控制能力、食品安全水平与市场响应速度。在消费升级、技术迭代与竞争加剧的多重驱动下,传统粗放式的供应链管理模式已难以适应现代餐饮发展的需求。优化与创新供应链系统,已成为餐饮企业提升核心竞争力、实现可持续发展的关键战略。本文将深入剖析当前餐饮供应链面临的挑战,探索系统性优化路径与创新实践,为行业转型升级提供思路。 当前,餐饮供应链系统普遍面临多重压力与瓶颈。食材标准化程度低导致采购分散、品质不稳定;多级分销体系造成信息割裂,“牛鞭效应”显著,库存冗余与缺货并存;冷链物流覆盖率不足,生鲜损耗率居高不下(部分企业损耗率超15%);食品安全追溯体系不健全,风险管控难度大。同时,消费者对食材溯源、个性化定制、即时配送的需求日益强烈,传统供应链的响应能力明显不足。数字化基础薄弱更成为桎梏,大量企业仍依赖手工台账,数据孤岛现象严重,难以支撑精细化决策。 深入剖析,餐饮供应链的核心痛点集中于三方面:系统协同性缺失、技术赋能不足与价值重构滞后。首先,农户、加工厂、物流商、门店等节点间缺乏高效协同机制,利益分配失衡导致合作脆弱。其次,物联网(IoT)、人工智能(AI)、区块链等新技术应用深度不够,未能实现全流程可视化与智能预测。再者,供应链仍被定位为“成本中心”,而非“价值创造中心”,缺乏以用户需求为导向的反向驱动思维。例如,某连锁火锅企业曾因区域性暴雨导致蔬菜断供,暴露了其供应链缺乏弹性预案与替代渠道的致命缺陷。 破解困局需构建“技术驱动+流程重构+生态协同”三位一体的解决方案: 1. 技术筑基,打造智能供应链中枢 部署供应链管理平台(SCM),集成ERP、WMS、TMS系统,实现订单、库存、物流数据一体化。应用AI算法预测门店需求,结合实时销售数据与天气因素,动态优化采购计划与配送路线。引入RFID或区块链技术,建立从农田到餐桌的全程溯源体系,提升食品安全可信度。例如,某头部快餐企业通过AI需求预测模型,将库存周转率提升40%,缺货率下降25%。 2.

供应链的数字化变革正深刻重塑零售运营模式,其中门店订货系统的智能化转型成为提升效率与优化库存的关键战场。传统订货模式依赖人工经验,不仅效率低下,且易因信息滞后造成库存失衡。本文将剖析现有系统的痛点,探讨智能解决方案如何构建敏捷、精准的供应链响应体系。 当前门店订货面临多重挑战。手工操作耗时严重,采购人员需耗费30%以上工作时间处理订单,导致决策精力不足;库存结构失衡普遍存在,行业数据显示平均滞销库存占比达18%,而畅销品缺货率却超过15%;数据孤岛现象突出,65%的企业存在销售、库存、供应链数据分散于不同系统的情况,导致决策依据碎片化。某连锁便利店案例显示,其因订货信息传递延迟造成的过期损失高达年营收的2.7%。 深入分析可见三大核心问题:预测精度不足,传统方法仅考虑历史销量,忽略促销计划、天气变化等30余种影响因素;响应机制僵化,82%的企业采用固定周期订货,无法应对突发销售波动;决策支持缺失,管理者缺乏可视化工具进行多维度库存分析,导致安全库存设置普遍偏离最优值20%以上。 智能解决方案需构建四维能力体系。机器学习预测引擎是核心,通过集成时间序列分析、神经网络算法,综合历史数据、天气指数、社交媒体声量等40+变量,将预测准确率提升至85%以上。某国际运动品牌应用后,缺货率下降37%,库存周转提升2.1次。动态补货系统实现革命性突破,基于实时销售流速的自动再订货机制,结合安全库存动态计算模型,使某超市生鲜部门损耗率从4.2%降至1.